Imaginez la scène : nous sommes au début du printemps 2025, le long des rives du lac Ontario et du lac Huron, au Canada. Des milliers de poissons morts s’échouent soudainement sur les plages. Les habitants, sur plus de 300 km de littoral, commencent à publier des photos et des vidéos, attirant l’attention des autorités locales et de la communauté scientifique. Naturellement, des questions clés surgissent : pourquoi cela s’est-il produit et qu’est-ce que cela signifie pour la santé aquatique, la biodiversité, la biosécurité et la gestion des habitats ?

Ce qui a fait l’actualité : mortalités printanières de poissons en Ontario

Dans le lac Ontario, des images saisissantes d’aloses d’Atlantique mortes, un petit poisson argenté invasif des Grands Lacs, ont largement circulé en mai 2025. Les autorités de conservation ont confirmé que ces mortalités, bien que choquantes à voir (et accompagnées d’odeurs peu agréables), faisaient partie d’un cycle saisonnier régulier et n’étaient pas liées à une pollution.

Dans le lac Huron, des événements similaires se sont produits, mais les experts ont signalé une cause potentielle allant au-delà du simple stress de la reproduction. Des milliers de carcasses — incluant des aloses à gésier, des truites arc-en-ciel, des perchaudes jaunes et d’autres espèces — se sont échouées sur les rives ontariennes du lac Huron. Les scientifiques soupçonnent la septicémie hémorragique virale (SHV), une maladie mortelle des poissons d’eau douce, d’être à l’origine de ces mortalités.

Des milliers de l’alose d’Atlantique sur le rivage. Photo fournie par l’auteur. Source : Globalnews.ca

Pourquoi la mortalité dans le lac Ontario a été considérée comme « normale »

L’alose d’Atlantique (Alosa pseudoharengus) est une espèce invasive introduite via le canal Welland à la fin du XIXᵉ siècle. Chaque printemps, elle migre des eaux profondes et froides vers des zones peu profondes et plus chaudes pour frayer. Ce printemps-là, les tempêtes ont brassé les eaux profondes et froides, choquant les aloses déjà affaiblies par le frai et par les séquelles d’un hiver rigoureux. Cela a entraîné une forte mortalité près des rivages.

Les experts soulignent que ce phénomène se répète chaque année. L’hiver, dans les Grands Lacs, entraîne généralement une forte couverture de glace et de neige, ce qui réduit les réserves de graisses et le niveau d’oxygène des poissons confinés en eaux profondes. Cela crée un stress préalable. Ensuite, un réchauffement rapide suivi de remontées d’eaux profondes, provoquées par des tempêtes, accentue le choc thermique. Les autorités provinciales ont rassuré les habitants : ces événements ne sont pas surprenants et se résorbent généralement d’eux-mêmes à mesure que les conditions se stabilisent.

L’équipe de nettoyage de la nature intervient également rapidement — les oiseaux charognards et les courants éliminent généralement la plupart des carcasses avant même qu’elles ne soient remarquées, et la décomposition restitue des nutriments à l’écosystème. Cependant, de nouvelles études suggèrent que les remontées d’eau froide pourraient remodeler les dynamiques microbiennes d’une manière que nous commençons seulement à comprendre.

La mortalité de cette année s’est distinguée car les aloses ont subi un double stress : d’une part, un hiver exceptionnellement marqué par la glace, et d’autre part, les puissants chocs d’eaux froides provoqués par les tempêtes au moment du frai. À cela s’ajoute l’augmentation de la population d’aloses, ce qui rend la mortalité encore plus spectaculaire visuellement.

Quand une mortalité massive peut être plus qu’une simple question de météo

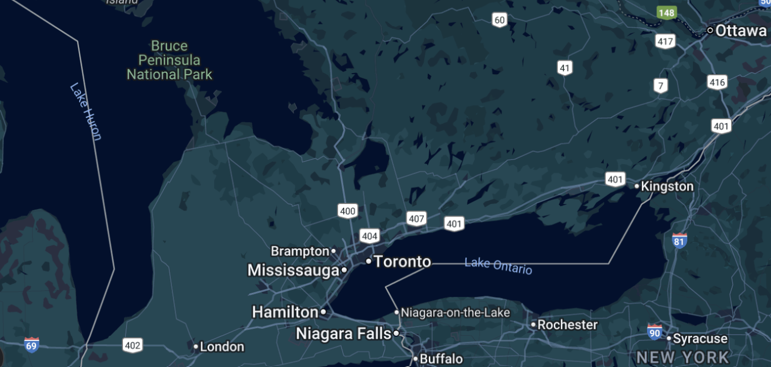

Photo (capture d’écran) par auteur. Tirée de Google Maps.

Contrairement au lac Ontario, la mortalité massive survenue dans le lac Huron en 2025 était plus préoccupante. Bien que l’alose d’Amérique (gizzard shad) tende à mourir en grand nombre pendant la période de frai, les chercheurs locaux ont observé l’implication de plusieurs espèces, ce qui n’est pas typique d’une mortalité naturelle. Les photos montraient de vives taches rouges hémorragiques compatibles avec une infection par la SHV (septicémie hémorragique virale), et même des nectures (salamandres aquatiques) ont été retrouvées mortes — des signes inhabituels pour un simple événement météorologique.

La septicémie hémorragique virale est une maladie qui touche plus de 50 espèces de poissons d’eau douce. Elle a été identifiée pour la première fois dans les Grands Lacs dans les années 1980 et a provoqué d’importantes mortalités piscicoles depuis le début des années 2000. La souche suspectée dans le lac Huron (Type IV-b) circule déjà dans la région et est hautement virulente pour de nombreuses espèces de poissons, y compris la perchaude, la truite, l’alose et l’achigan. Elle est toutefois sans danger pour les humains et les animaux domestiques mammifère.

Au printemps 2025, des analyses étaient en cours par le Canadian Wildlife Health Cooperative basé à Guelph (Ontario). Les autorités incitaient les usagers des rives et les pêcheurs à nettoyer et désinfecter leur matériel afin d’éviter de propager accidentellement le virus vers d’autres lacs.

Reconnaître les signes de la septicémie hémorragique virale (SHV)

Un poisson infecté par la septicémie hémorragique virale. Photo fournie par l’auteur. Source: USGS

La septicémie hémorragique virale est une maladie hautement contagieuse, présente à la fois chez les poissons d’eau douce et marins dans tout l’hémisphère Nord. Les poissons infectés peuvent présenter divers symptômes visibles, parmi lesquels :

- Des branchies ou organes internes pâles, signe d’une mauvaise oxygénation ;

- Des taches hémorragiques rouges ou sombres sur la peau, les nageoires ou les organes internes ;

- Des abdomens gonflés, souvent dus à une accumulation de liquide ;

- Des yeux exorbités (exophtalmie) ;

- Une coloration générale plus sombre du corps.

Il est essentiel de noter que certains poissons peuvent être porteurs du virus sans présenter de signes apparents. Cette propagation silencieuse explique pourquoi la biosécurité et la désinfection correcte des bateaux et du matériel sont cruciales pour protéger lacs et rivières.

Conséquences pour la santé aquatique, la biodiversité, la biosécurité et la gestion équilibrée des habitats

Pourquoi ces mortalités massives importent pour tout l’écosystème

Les événements de mortalité massive comme celui des Grands Lacs en 2025 ne sont pas seulement des scènes macabres sur les rivages — ce sont des signaux d’alerte envoyés par l’écosystème.

Bien qu’invasives, les aloses font néanmoins partie du réseau trophique actuel des Grands Lacs. Leur disparition soudaine — surtout en si grand nombre — peut perturber le régime alimentaire des prédateurs, les cycles de nutriments et les communautés microbiennes. Par ailleurs, la décomposition de ces poissons peut modifier la chimie du littoral et accroître l’activité bactérienne dans les eaux côtières, ce qui affecte parfois la qualité de l’eau pour d’autres espèces.

Au cœur du problème se trouvent les dynamiques climatiques changeantes. Des hivers plus doux suivis de brusques coups de froid créent des conditions imprévisibles et stressantes pour la faune aquatique. La couverture de glace, autrefois un facteur stabilisateur, devient erratique. Les phénomènes de remontée d’eau froide (upwelling) sont désormais plus forts et plus fréquents. Ces changements ne tuent pas seulement des poissons — ils peuvent remodeler le rythme biologique de tout un écosystème d’eau douce.

À l’avenir, la gestion des habitats ne consistera pas seulement à conserver, mais aussi à défendre. Maintenir des zones peu profondes riches en oxygène, restaurer la diversité des espèces natives et contrôler les invasives sont autant de moyens de renforcer la résilience environnementale. Un lac sain et équilibré est bien mieux armé pour absorber les chocs — qu’ils soient climatiques ou biologiques — sans se briser.

En résumé, ces mortalités massives sont les indicateurs d’un système sous pression. Et un appel à prendre au sérieux la santé de nos eaux partagées, afin d’éviter qu’une onde ne se transforme en vague.

Menaces pour la biodiversité et équilibre des écosystèmes

Les mortalités saisonnières comme celles du lac Ontario ne menacent pas la biodiversité à long terme, mais des mortalités répétées et massives, en particulier d’espèces invasives, peuvent influencer les réseaux trophiques locaux, la disponibilité en nutriments et l’équilibre des écosystèmes.

Dans le lac Huron, une confirmation de la SHV pourrait menacer les espèces natives, réduire gravement les stocks de poissons, perturber les dynamiques du réseau alimentaire et entraîner des pertes économiques pour les pêcheries de l’ensemble du bassin des Grands Lacs.

Leçons de biosécurité

Des environnements stressés peuvent créer des portes d’entrée pour les maladies. Les agents pathogènes comme la SHV se propagent plus facilement lorsque les populations de poissons sont affaiblies ou lorsque des carcasses persistent dans l’eau.

Les maladies des poissons passent souvent inaperçues jusqu’à ce qu’une mortalité massive se produise. Dans de nombreux cas, des flambées majeures peuvent survenir sans symptômes clairs, n’attirant l’attention qu’après des effets visibles.

Un signalement rapide, des tests et une sensibilisation du public — comme les protocoles de désinfection — sont essentiels pour éviter la propagation entre plans d’eau et préserver la santé des lacs et des rivières.

Les agences des deux côtés de la frontière nord-américaine (Canada et États-Unis) doivent coordonner leurs réponses dans le cadre d’organismes comme la Great Lakes Fishery Commission.

Passer du spectacle à la gestion responsable

Le rejet massif de poissons morts sur les rives du lac Ontario et du lac Huron au printemps 2025 a fait la une des journaux, mais la véritable histoire se déroulait sous la surface. C’est un rappel que nos lacs sont des systèmes vivants, délicats, interconnectés et parfois vulnérables d’une manière que nous ne voyons pas immédiatement. Le climat, les espèces invasives et les maladies animales n’agissent pas isolément ; ils s’entrecroisent et peuvent faire basculer l’équilibre du jour au lendemain.

Protéger ces écosystèmes, c’est savoir distinguer quand un « cycle normal » est en cours et quand quelque chose ne va pas. Cela suppose un suivi scientifique, des agences prêtes à réagir rapidement et des citoyens attentifs aux signaux qu’ils observent.

En restant vigilants, en signalant rapidement et en soutenant la résilience des habitats, nous pouvons faire en sorte que ces scènes troublantes deviennent des occasions d’apprendre, de protéger et de renforcer la biodiversité — non seulement au Canada, mais aussi dans le cadre d’une conversation mondiale sur la biosécurité, la santé animale et la santé des écosystèmes.

Main featured image: unsplash/jackcharles.

The Animal Echo vise à promouvoir la compréhension individuelle et collective de la santé et du bien-être des animaux. Nous vous apportons des idées et des opinions d’experts du monde entier. Les opinions exprimées dans The Animal Echo sont celles de l’auteur (des auteurs) et ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’OMSA.