Résumé

Les systèmes d’élevage des petites exploitations sont confrontés à des difficultés croissantes en raison de la variabilité climatique, en particulier le stress thermique, qui se répercute sur la santé, le bien-être et la productivité des animaux. Les mesures traditionnelles de la productivité, telles que le rendement laitier ou le taux de croissance, requièrent une main-d’œuvre importante, sont coûteuses et ne parviennent pas à saisir la capacité d’adaptation globale des animaux. Face à cette situation, l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) et l’université rurale d’Écosse (Scotland’s Rural College ou SRUC) font figure de précurseurs en proposant une nouvelle approche de phénotypage faisant appel à des capteurs peu coûteux, à l’analyse vidéo et à l’intelligence artificielle (IA). En intégrant les données relatives aux déplacements des animaux, à leur comportement, aux réactions psychologiques et aux conditions environnementales, ils développent actuellement des jumeaux numériques, c’est-à-dire des représentations numériques en temps réel de la santé et du confort des animaux. Cette méthode fournit un indicateur évolutif et rentable de la forme physique et de la résilience, permettant ainsi une sélection génétique plus précise et plus rapide, adaptée aux environnements des petites exploitations. Au-delà de la reproduction, ce système facilite la gestion des animaux et la planification des mesures en donnant des indications pratiques en temps opportun. Cette approche du phénotypage pourrait révolutionner les stratégies d’amélioration de l’élevage dans les contextes où les ressources sont limitées.

Les indicateurs établis à partir de l’IA en matière de bien-être, de santé et de performance des élevages permettent de surmonter les contraintes du phénotypage traditionnel

Dans les systèmes mis en place au sein des petites exploitations, les animaux d’élevage sont exposés à diverses pressions qui influencent leur santé et leur bien-être, et donc leur capacité de croissance et leur productivité. Devant l’augmentation des risques liés au climat, les petits éleveurs et leur bétail devraient être confrontés à des facteurs environnementaux de plus en plus complexes. L’une des difficultés réside dans la nécessité pour les animaux d’élevage de maintenir une bonne productivité malgré la hausse des températures et le stress concomitant.

Traditionnellement, la productivité est évaluée par une mesure intensive de paramètres isolés comme la production laitière ou le taux de croissance. Ces données sont ensuite utilisées pour planifier les programmes de sélection pour la reproduction afin de garantir la productivité future. Cependant, il est fastidieux et onéreux de mesurer la productivité de cette manière ; de plus, cette méthode prend en considération des caractéristiques isolées au lieu de s’intéresser à la compréhension de l’état général de santé et de bien-être de l’animal, qui reflète véritablement l’adaptation et la résilience. Par exemple, la production laitière est une caractéristique essentielle de l’élevage visant à accroître la productivité des bovins laitiers, et des études ont mis en évidence une corrélation entre la hausse de l’indice température-humidité (ITH) dans l’environnement et la baisse de la production de lait [1]. Toutefois, si le phénotype de la production laitière fournit un point de référence important, il ne se mesure pas aisément et il n’est pas non plus facile de le faire évoluer.

La mesure intensive de ces paramètres a permis la sélection en vue d’une amélioration de la productivité dans le « Nord global ». Ce sont les systèmes de production à grande échelle dans des environnements largement homogènes avec des races bien définies qui rendent cette solution possible ; il s’agit également de tirer parti des possibilités de mesurer les caractéristiques intéressantes dans le cadre des relations commerciales des éleveurs. En revanche, les systèmes des petites exploitations en zone tropicale sont beaucoup plus variés, avec un nombre moins élevé d’animaux par ménage et des méthodes en grande partie manuelles et informelles pour la manipulation des produits animaux. Ainsi, les programmes d’amélioration génétique destinés à servir les intérêts des petits exploitants sont rarement menés à bien dans des contextes réels de petits exploitants, ce qui se traduit par une amélioration faible, voire nulle, de la rentabilité des petits éleveurs [2]. En effet, cet écart s’est agrandi à mesure que les innovations génétiques comme la sélection génomique ont accéléré le taux de gain génétique dans l’élevage intensif, mais n’ont pas profité aux petites exploitations en raison de l’absence de phénotypes de référence [3]. Par ailleurs, ces programmes ont négligé les facteurs multiples et interdépendants liés au stress thermique, parmi lesquels les facteurs comportementaux, sanitaires, génétiques et environnementaux.

©Dejan Sarec

Rechercher des indicateurs pour l’adaptation et la forme physique

Le besoin de mesures à grande échelle des performances réelles généralisées a amené à rechercher des indicateurs de l’adaptation ou de la condition physique, susceptibles d’être appliqués à grande échelle et à bas coût pour chaque animal. Cela permettrait de libérer les programmes de sélection de la tyrannie du phénotypage conventionnel, qui représente une entrave constante aux ressources tout en ne donnant qu’une vue étroite de certains aspects de l’adaptation. L’objectif est d’identifier un ensemble d’éléments aisément mesurables qui reflètent les interactions entre la santé, la génétique et l’environnement et puissent s’appliquer à la sélection de caractéristiques comme la tolérance au stress thermique. Il est important de noter qu’une telle approche fournirait également des informations sur le bien-être animal. Il se pourrait, en outre, que la reproduction d’animaux présentant de faibles signes de stress permette une sélection sur des critères de tolérance aux facteurs de stress environnementaux, ce qui améliorerait l’adaptabilité et la productivité.

Des dispositifs portables suffisamment intelligents pour remplir leur fonction devraient être abordables et capables de combler les lacunes en matière de phénotypage, ce qui libérera le potentiel d’outils comme la sélection génomique.

Tirer parti de l’IA et des jumeaux numériques pour un bien-être animal holistique

L’émergence de l’apprentissage automatique associé à de simples capteurs peu coûteux ou à l’analyse d’images offre une voie prometteuse possible pour parvenir à envisager les zones de confort des animaux dans un environnement précis de manière plus holistique tout en donnant la possibilité d’intégrer des flux de données aussi diversifiés que la charge thermique, les signaux de stress/satisfaction, les commentaires des éleveurs et d’autres éléments en vue de façonner des représentations utiles in silico d’animaux dans leur environnement réel. Ces « jumeaux numériques » pourraient non seulement fournir des mesures des performances réelles afin de stimuler l’amélioration génétique, mais aussi des informations presque en temps réel pour faciliter les soins et la gestion des animaux.

La construction et la maintenance des jumeaux numériques représentant les animaux d’élevage individuellement ou des groupes, que ce soit à l’échelle régionale, nationale ou des ménages, nécessitent des données en temps quasi réel provenant des animaux, intégrées à des données localisées sur des facteurs comme les conditions météorologiques, la disponibilité des aliments pour animaux, les soins vétérinaires ou encore les conditions du marché. À mesure que le « Sud global » s’intègre de plus en plus dans les systèmes de données numériques, ces flux de données sont de plus en plus disponibles, à l’exception de ceux provenant des animaux eux-mêmes.

Ce qui manque encore, ce sont des flux de données représentant le comportement animal, à partir desquels les outils d’intelligence artificielle (IA) pourront extraire des signaux associés à ce comportement afin de fournir un indicateur pour le phénotypage conventionnel ; ces phénotypes seront ensuite intégrés dans les mesures environnementales. Les représentations in silico qui en découlent pourraient aider les détenteurs d’animaux en les alertant sur les questions de santé et de gestion et en leur permettant de modéliser les conséquences des changements dans leur pratique d’élevage ou les mutations environnementales anticipées. À plus long terme, ces données pourraient permettre de définir un programme de sélection distribué grâce à des informations sur les performances réelles afin de calibrer des modèles de sélection génomique ; de plus, et pour la première fois, cela pourrait encourager la création de programmes de sélection visant à produire des animaux adaptés aux conditions environnementales auxquelles ils seront effectivement confrontés.

Donner aux petits éleveurs les moyens d’agir grâce à des outils de phénotypage abordables

Les scientifiques de l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) ont compris depuis des années la nécessité pour les petits éleveurs sur le terrain de mesurer la productivité réelle des élevages et ont mis au point une série de programmes de « recherche-action » fournissant une aide à la gestion au quotidien et recueillant des données afin d’identifier le matériel génétique le plus approprié. Cependant, ils subissent depuis longtemps des contraintes liées au coût et à la difficulté d’évaluation des performances des animaux dispersés dans des troupeaux minuscules sur de vastes zones. Parallèlement, l’université rurale d’Écosse (Scotland’s Rural College ou SRUC) a été la première à mettre en œuvre le concept de « jumeaux numériques » dans les systèmes laitiers pour permettre une impulsion vers la neutralité carbone dans l’élevage en Écosse. En combinant l’expertise de l’ILRI en matière d’amélioration génétique au profit des petits éleveurs et les innovations du SRUC dans le domaine des jumeaux numériques laitiers, un concept de recherche unique est apparu, intégrant l’expertise des capteurs pilotés par l’IA apportée par les collaborateurs commerciaux de la société Bodit et les compétences en bien-être animal de l’équipe de spécialistes du SRUC. Le résultat est un programme de recherche déployant un éventail de capteurs couplé à une analyse d’images afin d’entraîner un modèle d’IA pour qu’il détecte les évènements importants dans l’élevage, par exemple la toux, l’alimentation ou les modifications des déplacements reflétant la physiologie sous-jacente.

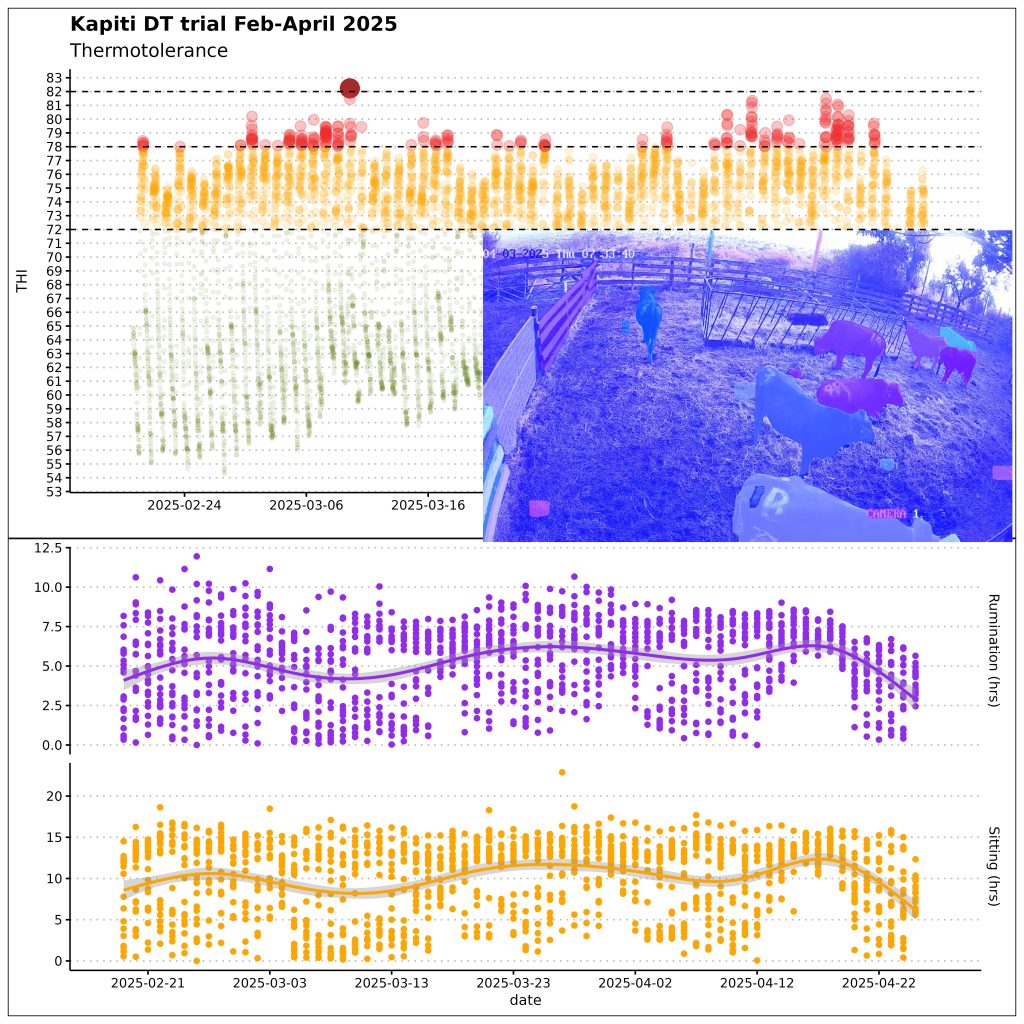

Figure 1. Gamme de données météorologiques et schémas de rumination des animaux de l’étude [Kapiti DT trial Feb-April 2025 = Essai Kapiti TN fév.-avril 2025 ; Thermotolerance = Thermotolérance ; THI = ITH ; Rumination (hrs) = Rumination (en heures) ; Sitting (hrs) = Position assise (en heures) ; Date = Date]

La partie supérieure du graphique présente l’indice température-humidité (de 0 à 100 %, où une valeur supérieure à 72 est considérée comme un critère de stress thermique) au cours des huit semaines d’essais en enclos, accompagné d’une image segmentée des animaux dans l’enclos. La partie inférieure de la figure met en évidence les schémas de rumination (exprimés en heures par jour) et le temps passé assis par les animaux, mesurés à l’aide des capteurs des colliers de la société Bodit.

Le programme travaille sur les races bovines les plus fréquemment utilisées par les petits éleveurs en Afrique de l’Est : il détecte et suit les animaux au moyen d’un simple dispositif portable peu coûteux ; ces données sont rapprochées des comportements (enregistrés par des caméras) et des changements physiologiques (enregistrés par un bol placé dans le rumen de chaque animal). La combinaison de ces flux de données et des connaissances relatives, par exemple, à la charge thermique minute par minute à laquelle chaque animal est exposé (déterminée non seulement par la température, mais aussi par l’humidité, le vent et l’ensoleillement) permet à l’équipe d’entraîner son IA de manière optimale. L’IA sera ensuite capable de convertir des flux de données simples et peu onéreux en mesures utiles du niveau général de santé et de confort ainsi que de détecter des paramètres clés comme l’œstrus, le stress thermique, la maladie ou les lésions. Si cette initiative est un succès, le but est de déterminer une exigence minimale pour le capteur, qui pourrait reposer sur le mouvement ou la vision, pour mettre au point par la suite des appareils à très bas coût, susceptibles d’êtres essayés à leur tour par les collaborateurs dans les communautés d’éleveurs d’Afrique de l’Est.

Ces tendances voient le jour à une période où les modèles d’IA deviennent de plus en plus puissants et se déploient plus aisément sur des systèmes très petits et sécurisés, étant donné que le coût et les besoins en énergie des capteurs diminuent tandis que leurs capacités embarquées croissent de manière exponentielle. Des dispositifs portables suffisamment intelligents pour remplir leur fonction devraient être abordables et capables de combler les lacunes en matière de phénotypage, ce qui libérera le potentiel d’outils comme la sélection génomique.

Le programme d’accélérateur de la transformation numérique du GCRAI constitue un progrès important en ce qui concerne les technologies de phénotypage du bétail [4]. À bien des égards, il s’agit de l’équivalent phénotypique de la sélection génomique, qui crée une estimation du mérite génétique sur la base d’une empreinte génomique globale. L’approche ici décrite de phénotypage basée sur l’IA permet d’obtenir un indicateur général « forme physique », qui ne s’appuie pas directement sur une seule caractéristique simple, mais représente la bonne adaptation d’un animal à un milieu donné. Ces outils permettront une sélection plus rapide pour l’adaptation, avec des répercussions environnementales réduites ainsi qu’une amélioration de l’aide à la décision pour les éleveurs et les décideurs.

Traduit de l’original en anglais.

Image principale : ©ChatGPT

Références

[1] Ekine-Dzivenu CC, Mrode R, Oyieng E, Komwihangilo D, Lyatuu E, Msuta G, et al. Evaluating the impact of heat stress as measured by temperature-humidity index (THI) on test-day milk yield of smallholder dairy cattle in a sub-Sahara African climate. Livest. Sci. 2020;242:104314. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104314

[2] Marshall K, Gibson JP, Mwai O, Mwacharo JM, Haile A, Getachew T, et al. Livestock genomics for developing countries – African examples in practice. Front. Genet. 2019;10:413439. https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00297

[3] Mrode R, Ojango J, Ekine-Dzivenu C, Aliloo H, Gibson J, Okeyo MA. Genomic prediction of crossbred dairy cattle in Tanzania: A route to productivity gains in smallholder dairy systems. J. Dairy Sci. 2021;104:11779-11789. https://doi.org/10.3168/jds.2020-20052

[4] GCRAI. Program/Accelerator: Digital Transformation. GCRAI ; 2025. Disponible en ligne : https://www.cgiar.org/cgiar-research-porfolio-2025-2030/digital-transformation/ (consulté le 9 juillet 2025).