Résumé

La sécurité sanitaire mondiale dépend non seulement des hôpitaux et des laboratoires, mais aussi de la manière dont les sociétés produisent, commercialisent et consomment les animaux. Étant donné que 75 % des maladies émergentes sont d’origine animale, le renforcement des systèmes de santé animale est essentiel pour prévenir les phénomènes de débordement, c’est-à-dire de transmission interespèces, comme Ebola, la fièvre de la vallée du Rift (FVR) ou encore l’influenza aviaire. Dans un cadre « Une seule santé », qui intègre la santé humaine, animale et environnementale, la santé animale est la première ligne de défense, jetant un pont entre les priorités de la sécurité mondiale et les réalités des moyens de subsistance à l’échelon local. Cet article explore deux voies émergentes : la surveillance des déchets animaux et les menaces sous-estimées posées par les chaînes de valeur de la viande de brousse. Des études menées par l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) mettent en évidence la façon dont les déchets d’abattoir peuvent servir d’outils de surveillance peu onéreux et évolutifs, permettant de générer des alertes précoces relatives aux menaces zoonotiques et à la résistance aux agents antimicrobiens. En tirant parti d’outils tels que la génomique, une étude de cas sur la FVR montre que le suivi génomique et écologique des élevages fait ressortir des tendances qui permettent une action préventive avant l’intensification des foyers. De même, les recherches sur le commerce de viande de brousse en Afrique de l’Est soulignent à quel point les chaînes de valeur informelles aggravent les risques en raison de l’absence de réglementation et de pratiques de protection, tandis qu’elles se maintiennent telle une nécessité culturelle et économique. Pour faire face à ces risques, un engagement des communautés locales ainsi que d’autres solutions tenant compte du contexte sont préférables à la criminalisation. Ensemble, ces indications montrent que les progrès des systèmes de santé animale ne se limitent pas simplement à une mise à niveau technique, mais qu’il s’agit aussi d’un investissement stratégique dans la stabilité mondiale et dans la sécurité sanitaire reposant sur l’approche « Une seule santé ».

La sécurité sanitaire mondiale dépend autant de la manière dont nous produisons, vendons et consommons les aliments que des pratiques de biosécurité dans les laboratoires et des mesures de lutte contre les infections dans les hôpitaux. On estime que 75 % des maladies infectieuses nouvelles ou émergentes sont d’origine zoonotique [1]. Ces maladies, qui se transmettent des animaux aux humains, ou inversement, incluent Ebola, la variole du singe (Mpox), l’influenza aviaire et la fièvre de la vallée du Rift (FVR). D’origine animale, ces infections sont devenues des préoccupations majeures en matière de santé mondiale.

Dans un monde caractérisé par les menaces biologiques croissantes, qu’elles soient naturelles, accidentelles ou délibérées, le renforcement des systèmes de santé animale dans un cadre « Une seule santé » est essentiel. Ceux-ci constituent en effet la première ligne de défense contre les pandémies et les vulnérabilités créées par les pratiques à risque telles que la consommation de viande de brousse. Si l’on protège les populations en préservant à la fois la santé animale, humaine et environnementale, cela renforce la sécurité sanitaire suivant l’approche « Une seule santé » en mettant l’accent sur la prévention à la source, la détection rapide des menaces et la réponse intersectorielle coordonnée.

Pourquoi la santé animale est-elle primordiale pour la sécurité mondiale ?

Les voies d’apparition et de propagation des menaces biologiques ne sont pas seulement déterminées par les faiblesses des systèmes de santé animale, mais aussi par les modes d’interaction des communautés avec les animaux et les écosystèmes. La transmission interespèces (phénomènes de débordement), c’est-à-dire le processus au cours duquel un agent pathogène normalement en circulation chez les animaux est transmis aux humains, provoquant ainsi des infections chez ces derniers, a souvent lieu naturellement aux points d’intersection entre pratiques culturelles, moyens de subsistance et pressions écologiques. La production animale intensive pour répondre à la demande mondiale de protéines est un facteur, mais les pratiques comme l’abattage informel, le commerce de viande de brousse ou la cohabitation étroite entre les humains et les animaux dans des contextes où les ressources sont limitées le sont aussi. Ces réalités créent des conditions permettant aux agents pathogènes de franchir très facilement la barrière des espèces.

Là où les Services vétérinaires sont limités et où la surveillance est fragmentée, les risques de débordement demeurent invisibles jusqu’à ce que des foyers apparaissent. Les agents pathogènes qui échappent à la détection chez les animaux restent rarement confinés ; au contraire, ils ont plutôt tendance à évoluer et à se multiplier pour finir par toucher les populations humaines. De même, les bactéries résistantes apparaissant chez les animaux d’élevage ou dans l’environnement se propagent par le biais de la nourriture et de l’eau ou encore du commerce, ce qui réduit l’efficacité des traitements à l’échelle mondiale.

Des systèmes de santé animale solides peuvent contrebalancer ces risques en servant de bouclier en matière de sûreté biologique, en renforçant la confiance des communautés, en réduisant les pratiques dangereuses et en mettant en place un système d’alerte précoce. Il ne faut pas envisager les avancées scientifiques concernant les outils utilisés dans les systèmes de santé animale uniquement comme des améliorations techniques, mais plutôt comme des éléments essentiels permettant de rapprocher les priorités de la sécurité sanitaire mondiale et les réalités locales, qu’elles soient culturelles ou liées aux moyens de subsistance, afin d’empêcher la propagation des crises.

Des systèmes de santé animale solides peuvent contrebalancer les risques en servant de bouclier en matière de sûreté biologique, en renforçant la confiance des communautés, en réduisant les pratiques dangereuses et en mettant en place un système d’alerte précoce.

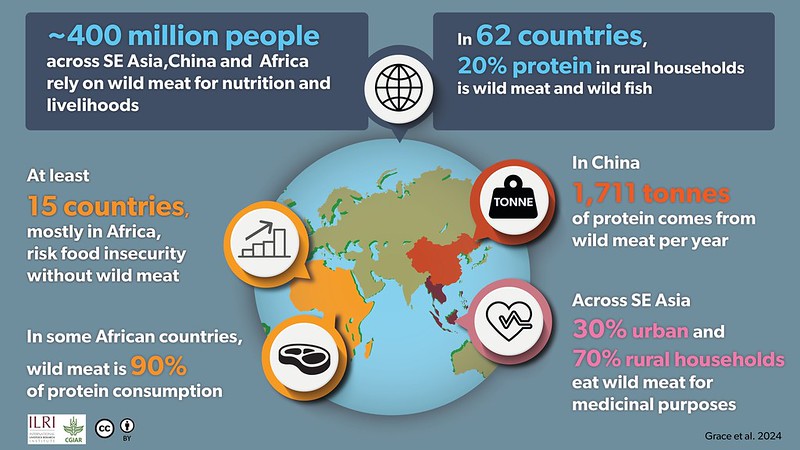

Figure 1. Aperçu mondial de la viande de brousse et de la nutrition

Dans au moins 62 pays, la faune sauvage et les poissons pêchés en milieu naturel fournissent au moins 20 % des protéines animales consommées dans les ménages ruraux, apportant des calories, des protéines essentielles, des lipides et des micronutriments. [6]

Études de cas : faire progresser la santé animale grâce à la surveillance

Les risques sanitaires que nous évoquons ne sont pas théoriques. S’appuyant sur sa présence stratégique dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, qui sont fréquemment en première ligne en ce qui concerne les maladies zoonotiques endémiques et émergentes, l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) a mis au point des solutions novatrices telles que des tests de diagnostic et des candidats vaccins pour renforcer les systèmes de santé animale.

Depuis la pandémie de COVID-19, on observe une forte augmentation de l’intérêt porté à l’épidémiologie basée sur les eaux usées, qui examine les eaux usées afin de déterminer la consommation de produits chimiques ou l’exposition à ces produits ou à des agents pathogènes dans une population. La transposition de cette idée à la surveillance des déchets animaux dans les abattoirs et les élevages offre une perspective inédite pour la détection précoce à la source.

Les études menées par l’ILRI dans l’ouest du Kenya à l’interface faune sauvage-animaux d’élevage ont permis d’identifier des maladies transfrontalières et ont mis en évidence la présence de gènes résistants chez les animaux d’élevage, dans la faune sauvage, dans les sols et dans l’eau (études non publiées). Ces données montrent que les agents pathogènes et la résistance ne se limitent pas aux cliniques, mais circulent silencieusement d’un écosystème à l’autre. En mettant à profit les déchets animaux comme outil de surveillance, les études de l’ILRI révèlent la manière dont des approches peu coûteuses et évolutives peuvent produire un savoir directement applicable pour le suivi de la résistance aux agents antimicrobiens et des maladies zoonotiques ou transfrontalières, comblant ainsi efficacement les lacunes entre les secteurs de la santé animale, environnementale et publique.

De même, les travaux de l’ILRI portant sur la fièvre de la vallée du Rift (FVR), une maladie zoonotique transmise par les moustiques qui décime les troupeaux de bétail et peut aussi entraîner une maladie grave chez les humains, montrent comment le suivi de la santé animale constitue un mécanisme d’alerte précoce. Allant des études sur l’évolution génomique des virus [2] à la surveillance écologique en passant par la xénosurveillance [3], il s’agit de présenter la façon dont le virus apparaît, circule et s’adapte. Des études génomiques ont révélé la diversité des souches et permis une classification rapide des clades, ce qui fournit une base scientifique pour améliorer les vaccins et les diagnostics. De même, des études écologiques font ressortir que le régime des précipitations, une forte augmentation de la population de moustiques et les déplacements du bétail peuvent être des signes avant-coureurs de foyers imminents. La détection de schémas chez les animaux d’élevage et dans la faune sauvage avant la généralisation des foyers permet de planifier des interventions vétérinaires visant à réduire les risques pour la santé humaine. La FVR est un exemple typique de mise en place de la prévention comme première ligne de défense.

Ensemble, ces études de cas montrent que les avancées génomiques en santé animale représentent des investissements en faveur de la sécurité mondiale. Elles permettent d’empêcher les débordements zoonotiques, de protéger les systèmes alimentaires et de détecter les menaces avant qu’elles ne dégénèrent en crises, ce qui est tout à fait conforme à la vision de la sécurité sanitaire dans le cadre de l’approche « Une seule santé ».

La détection de schémas chez les animaux d’élevage et dans la faune sauvage avant la généralisation des foyers permet de planifier des interventions vétérinaires visant à réduire les risques pour la santé humaine. La FVR est un exemple typique de mise en place de la prévention comme première ligne de défense.

Chaînes de valeur de la viande de brousse : risque, culture et engagement à l’échelon local

Des études entreprises dans des localités frontalières du Kenya et de la Tanzanie [4] afin d’examiner la perception des risques de maladies, ainsi que des cartographies de la chaîne de valeur de la viande de brousse dans la région métropolitaine de Nairobi [5], ont non seulement permis de cartographier les chaînes de valeur de la viande de brousse et de déterminer les principaux points à risque où les agents pathogènes sont susceptibles de se transmettre des animaux sauvages aux humains, mais aussi de définir les lacunes majeures liées à l’absence de réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments, de communication des risques et de pratiques de protection, sans oublier les cas où les acteurs préfèrent éviter de prendre des sanctions au détriment de la prévention des maladies.

Ces résultats font ressortir que les chaînes de valeur illégales et informelles de la viande de brousse constituent une dimension sous-estimée de la sécurité sanitaire mondiale. La chasse, le commerce et la consommation contribuent non seulement à une perte de biodiversité et à la perturbation des écosystèmes, mais altèrent aussi « l’effet puits » naturel offert par les écosystèmes intacts pour diluer les agents pathogènes. L’élimination de la faune sauvage à grande échelle fait s’effondrer ce mécanisme régulateur, augmentant ainsi les possibilités de débordement dans les élevages et les populations humaines.

Parallèlement, les cadres de la sécurité sanitaire mondiale doivent reconnaître les réalités culturelles et économiques qui entretiennent ces pratiques. Dans de nombreuses communautés, la viande de brousse demeure l’une des rares sources de protéines accessibles (voir Figure 1) et est liée à des traditions profondément ancrées. La criminalisation ou la stigmatisation de ces pratiques en l’absence d’autre option sûre et abordable risque de saper la confiance et d’inciter encore davantage à pratiquer cette activité de manière clandestine.

Faire progresser la sécurité sanitaire selon l’approche « Une seule santé » nécessite plus que de simples mesures de surveillance et de biosécurité ; cela requiert d’écouter, de concevoir les solutions en commun et de respecter les objectifs mondiaux en matière de protection, en faisant appel à la résilience des communautés locales. Les investissements en santé animale ne concernent donc pas uniquement la préservation des systèmes alimentaires et des moyens de subsistance du monde rural ; ce sont également de véritables mesures stratégiques de sécurité, qui renforcent la stabilité mondiale.

Traduit de l’original en anglais.

Image principale : ©Oliver Dralam, Getty Images

Références

[1] Jones KE, Patel NG, Levy MA, Storeygard A, Balk D, Gittleman JL, et al. Global trends in emerging infectious diseases. Nature. 2008;451(7181):990-3. https://doi.org/10.1038/nature06536

[2] Juma J, Fonseca V, Konongoi SL, van Heusden P, Roesel K, Sang R, et al. Genomic surveillance of Rift Valley Fever virus: From sequencing to lineage assignment. BMC Genomics. 2022;23:520. https://hdl.handle.net/10568/120243

[3] Korir M, Lutomiah J, Bett BK. Ecological factors associated with abundance and distribution of mosquito vectors of Rift Valley Fever virus during an epidemic period in Isiolo, Kenya. Affiche présentée lors de la 8e Conférence panafricaine sur l’agriculture animale ; 26-29 sept. 2023 ; Gaborone, Botswana. Nairobi (Kenya) : Institut international de recherche sur l’élevage (International Livestock Research Institute, ILRI) ; 2023. https://hdl.handle.net/10568/132057

[4] Patel EH, Andimile M, Funk SM, Yongo M, Floros C, Thomson J, et al. Assessing disease risk perceptions of wild meat in savanna borderland settlements in Kenya and Tanzania. Front. Ecol. Evol. 2023;11:1033336. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1033336

[5] Masudi SP, Hassell J, Cook EA, van Hooft P, van Langevelde F, Buij R, et al. Limited knowledge of health risks along the illegal wild meat value chain in the Nairobi Metropolitan Area (NMA). PLoS ONE. 2025;20(3):e0316596. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316596

[6] Grace D, Bett B, Cook E, Lam S, MacMillan S, Masudi P, et al. Eating wild animals: Rewards, risks and recommendations. Note de recherche de l’Institut international de recherche sur l’élevage (International Livestock Research Institute, ILRI) n° 129. Nairobi (Kenya) : ILRI ; 2024. https://hdl.handle.net/10568/152280